法定相続情報証明制度の申出書の作成方法

法定相続情報証明制度を利用するためには、申出書を作成し提出する必要があります。そして、申出書の記入にはいくつかの注意点があります。

法定相続情報証明制度を利用するためには、申出書を作成し提出する必要があります。そして、申出書の記入にはいくつかの注意点があります。

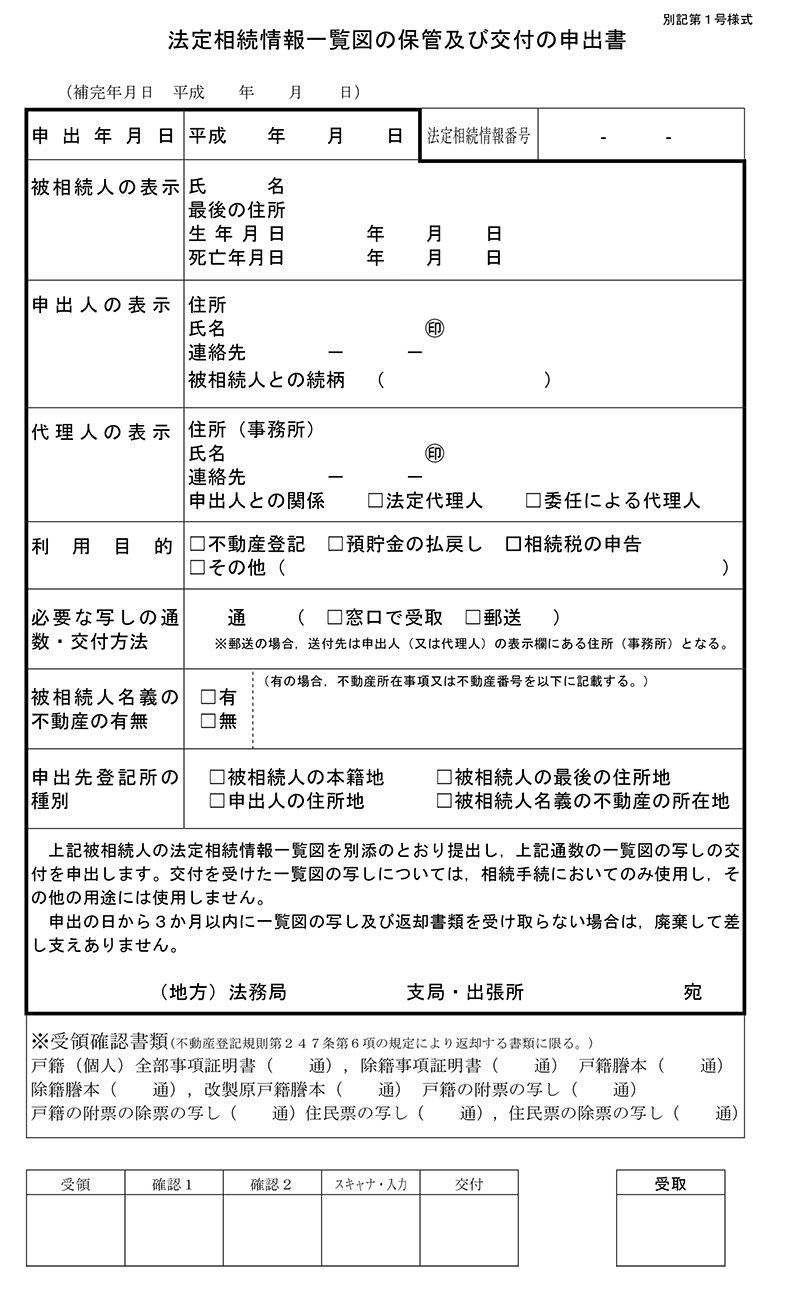

申出書は以下のようになります。

申出書は法務局のホームページの法定相続情報証明制度の具体的な手続について

のページから、ワード(Word)でダウンロード出来ます。

また、申出書の記入例は申出書の記入例のPDF

に掲載されています。

申出書の記入にはいくつかの注意点もあります。

申出書に記載する事項の中に「申出人の表示」があります。

ここには申出人の情報を記載しますが、そもそも申出人は誰でもなれるわけではありません。

申出人になれるのは、以下の方です。

(*)注意点として、相続人であれば誰でも申出人になれるわけではありません。

被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の出生から死亡までの戸籍に名前が載っている相続人が申出人になれます。

また、相続人の地位を承継した者とは、父Aが死亡し、その子供Bが相続人であったが、子供Bがその後亡くなり、子供C(子供Bの子供)が相続人の地位(子供Bの地位)を相続により承継した場合などの子供Cを指します。

なお、申出人の表示には、戸籍で確認できる被相続人との続柄を記載します。

代理人になる人は決まりがあります。

詳しくは、手続き申請できる人に記載しています。

代理人の

を記載します。

また、法定代理人なのか、委任による代理人なのか、をチェックします。

単なる相続手続きや家系図作成と記載するのではなく、「具体的な相続手続の名称」などを記載します。

法定相続情報証明制度は、相続登記などの相続手続を簡素化するための制度です。

なので、利用目的はあくまでも相続手続に関する必要があります。

であれば、チェックで済みます。

ただ、その他にチェックを入れる場合には、株式の相続手続のため等、相続手続と分かるように記載しましょう。

制度利用の申し出をした後に交付されることになる、法定相続情報一覧図の写しの通数と交付方法を指定します。

注意点として、一覧図の写しを多めに交付してもらうことは出来ません。

申出人が交付してもらいたい通数を申し出ますが、その通数は利用目的からして、合理的な範囲内かどうかを確認されます。

とりあえず面倒くさいから100通を申請するなどはやめましょう。

受け取りは、

のどちらかを選択できます。

ちなみに、一覧図の写しを受け取れる状態になると、法務局から連絡が来ます。

郵送で受け取る場合には、返信用封筒と郵便切手が必要となります。

不動産がある場合、不動産の情報を記入します。

記載する内容は、不動産の住所ではダメです。

不動産を特定するための情報として、

があります。

これらは当該不動産の登記事項証明書に記載されています。

登記事項証明書に記載されている、不動産の所在事項、もしくは不動産番号(13桁の数字)を記載しましょう。

ちなみに不動産番号(13桁の数字)の記入が一番簡単です。

なお、不動産が複数ある場合は、どれか一つの不動産に関する所在事項又は不動産番号の記入で大丈夫です。

申出先登記所には管轄があります。

ここで選択するのは、例えば申出人の住所地であれば、申出人の住所地の管轄の法務局に提出するということを意味します。

注意点としては、「被相続人名義の不動産の所在地を選択した場合」には、被相続人名義の不動産の有無の記載において、当該法務局の管轄区域内の不動産にかかる所在事項又は不動産番号を記載しなくてはなりません。