不動産購入での相続税対策は慎重に検討すべき時代

不動産での相続税対策は確かに節税には有効です。ただ、採算が合わない、売れないなどの負動産になる可能性もあります。だからといって、必ずしも不動産での相続税対策はしないほうがいいのかというと、そういうわけでもありません。賃貸用不動産を活用した相続税対策の危険性や、うまくいく可能性を上げる方法などについて解説しています。

不動産での相続税対策は確かに節税には有効です。ただ、採算が合わない、売れないなどの負動産になる可能性もあります。だからといって、必ずしも不動産での相続税対策はしないほうがいいのかというと、そういうわけでもありません。賃貸用不動産を活用した相続税対策の危険性や、うまくいく可能性を上げる方法などについて解説しています。

節税のために不動産を購入する。

確かに相続税の節税には有効です。

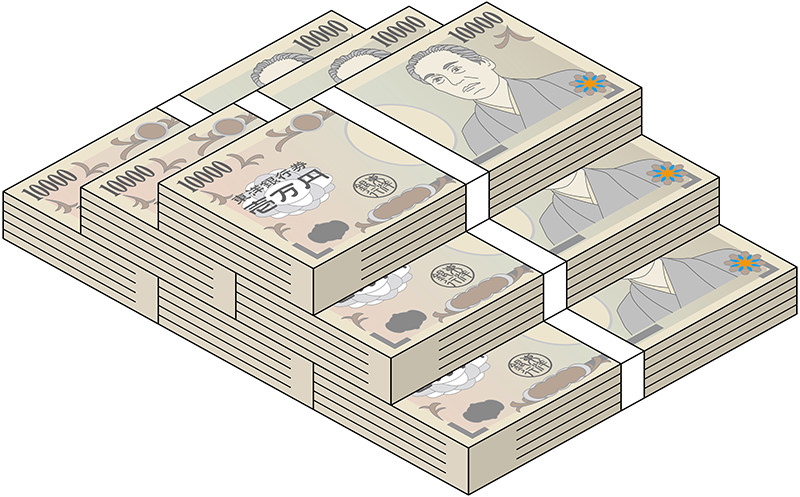

ざっくり言って、現預金のままであれば100と評価されるものが、貸家などにすれば半分位の評価額になるからです。

ただ、この不動産。

以下のようなデメリットがあります。

さらに建物や土地の貸家としての相続税評価の減額は、空室の箇所はできません。

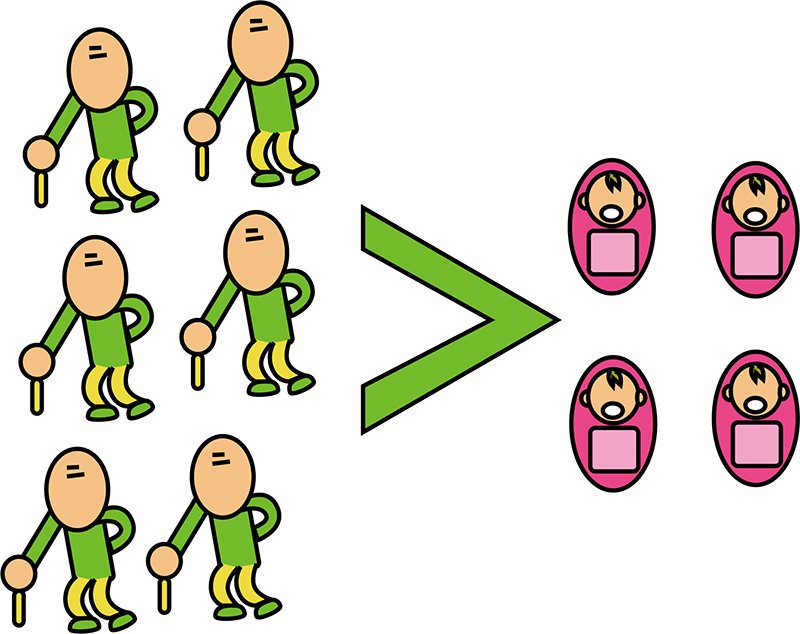

少子高齢化が叫ばれている中で、不動産が「負動産」になるともいわれる時代。

節税目的で始めた不動産購入が採算が合わなくなり借金苦に・・。

確かに相続税は0円になった。

でも、その代わりに借金と空室だらけの「採算の合わない負動産」が残った。

あるいは、借金の返済と修繕などの管理費で、納税資金の確保ができない。

しかも納税資金確保のために、不動産を売却したくても買い手が見つからない。

(一般的に賃借人の居住する物件は、買い手が見つからないことが多いです。)

また、買い手が見つかったとしても、恐ろしく安い値段で・・。

不動産購入で節税を図ろうとした場合、これらのようなリスクがあります。

そして空室リスクは年々高まっています。

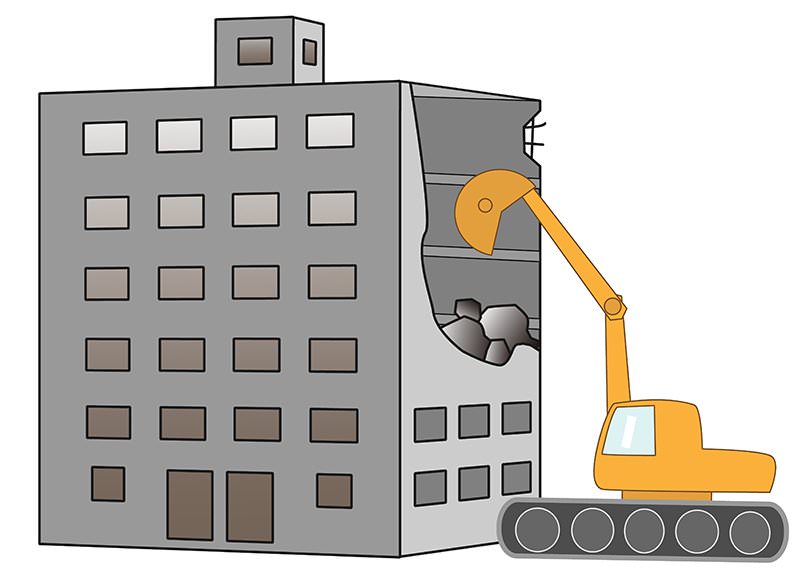

空室発生 → 事業の採算が合わない → 売りたいけど売れない → 解体したいけど解体費用も払えない → 借金と負動産が残ることに

いくら節税になるからといって、事業の採算が合わない不動産購入はするべきではありません。

コストばかりがかさむ不動産を相続しても遺族は喜びません。

もし節税メリットを管理コストが上回ってしまったら、その相続税対策はやらない方がよかったということになります。

不動産での相続税対策は空室や解体費用まで、全てをシミュレーションする必要があります。

ここまで見ると、不動産での相続税対策は危険だらけで、やらないほうがいいと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、節税効果があるのは間違いありません。

そして100%成功する保証はありませんが、不動産での相続税対策を失敗しないためのコツはあります。

不動産での相続税対策の問題の元凶は、採算が合わなくなることです。

仮に採算が合うのであれば、節税破産の心配はありません。

そうなると、長期的に安定して採算が合えばいいわけです。

それには以下のような内容で、企業(法人)と長期賃貸契約を結ぶことです。

まずは、長期の家賃設定をすることにより、景気の影響を押さえます。

ここでのポイントは「家賃の値上がりを一切考えない」ことです。

長期の家賃設定をすると、好景気の時に家賃の値上げ交渉ができないので不利ではないか?と思うかもしれません。

しかし、相続税の節税対策としての不動産購入です。

儲かることよりも、採算が長期に安定するほうが重要です。

賃料が長期間固定であるならば、初めの設計さえ間違えていなければ採算は合います。

また、企業との契約です。

仮に景気が上向いたところで、企業が家賃の値上げをそうたやすく受け入れてはくれません。

逆に長期契約でない場合、家賃の値下げ交渉は頻繁に発生する可能性があります。

節税目的の不動産購入です。

主目的が儲かることではありません。

この意識が大事です。

これは契約期間中に企業が解約する場合、違約金を頂くというものです。

そして最も有効的な方法は、銀行ではなく企業から建築費を借金し、その資金で建物を建設し、その企業に貸すという方法です。

もしも企業が途中で解約した場合、残りの借金を放棄するという契約にします。

もしくは中途解約時に「残債相当の違約金をもらう・残存期間の賃料をもうら」といった方法もあります。

根幹をなす契約です。

借金の返済が終わるまで「契約更新がない」ようにしましょう。

2のような中途解約特約の設定は、してもらえない可能が高いかもしれません。

しかし、借入期間と同じ賃貸契約期間の設定は、できる限り盛り込みましょう。

法人相手の場合、出て行かれると100%空室になる可能性があります。

そして、この期間に家賃の値下げ交渉があり、家賃が低くなるという想定でシミュレーションもしておきましょう。

この家賃が低くなるタイミングを減らすためにも、1の長期の家賃設定は必要となってきます。

リファイニング建築とは、リフォームでありながらも建築許可を取り直し、「法的には新築と同じ」にできるというものです。

通常の建替えやリフォームに比較して、以下のようなメリットがあります。

注意点としては、法的には新築と同じですが「築年数は累積」になりますので、入居者募集の時には築年数が長くなります。

もしも建替えやリフォームをお考えの場合には、リファイニング建築を検討されるのもいいかもしれません。

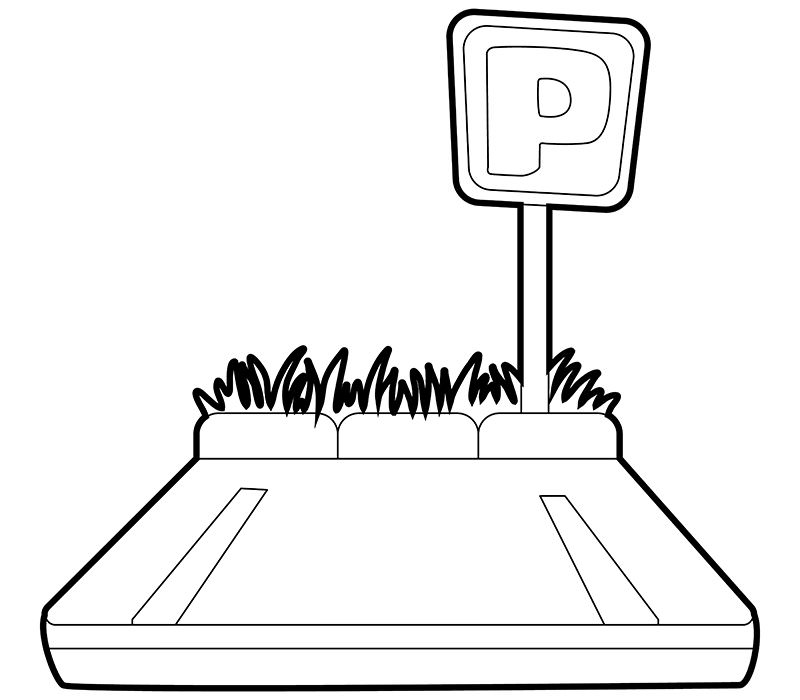

賃貸マンションなどに駐車場を設置する場合には注意が必要です。

その賃貸マンションの居住者だけが利用する駐車場は、貸家建付地とみなされ(18%~21%)評価減できます。

(貸家建付地の評価減についての詳しい内容は、自用地・貸家建付地・貸宅地の相続税評価方法に記載しています。)

ただ、居住者以外の外部の人間に駐車場の利用を認めると、仮に一人(一台)の外部利用だけだとしても、駐車場全体が更地として評価されます。

マンションの住人以外に貸し出したことにより、駐車場の土地がマンションの土地の一部として評価されるのではなく、独立して評価されます。

なので、マンションの土地は貸家建付地で評価されますが、駐車場は貸家建付地ではなくなり評価減できなくなります。

ちなみに相続税対策にデメリットが発生するだけでなく、固定資産税にもデメリットが発生します。

駐車場が住宅用地の場合、固定資産税は【通常の1/6】になります。

ただ、外部に貸し出すと住宅用地から外れ、本来の固定資産税の価格になります。

駐車場の収益悪化から外部への貸し出しを検討される場合は、上記のことも考慮しましょう。

節税対策でアパート等を建てる場合に

と悩まれる方は少なくありません。

えっ、手持ち資金があるのに、なんでわざわざ借入をする必要があるの?と思われるかもしれません。

借入をすると利息を払わなくてはいけません。

その分もったいないのでは・・

確かに利息の支払いなどを考えると、手持ち資金でしたほうがいいように感じます。

ただ、たとえ手持ち資金で全て賄えるとしても、借金をしたほうがいい場合もあります。

それは相続税の納税資金に関係してきます。

もしも手持ち資金でアパートを建設し、すぐに相続が発生したら・・

その時に納税資金が足りなかったら・・

いっそ土地を売却して納税資金に・・

いや、でも今まさに建物を建設中・・

いつ相続が発生するのかは誰にもわかりません。

結局、建物の建設では借入はしなくても、相続税の納税のために借入をする事態になるかもしれません。

手持ち資金で全てを賄うのかどうかは、相続税の納税資金や予期せぬ事態も考慮して決めましょう。

ちなみに、どのような相続税対策でも遺族が納税することを考えて、ある程度、現金を残しておくことは大切です。

現金を不動産に変えると「相続税の節税になる」ということを知って、相続の間際で「不動産を購入する」といったことがあります。

ただ、以下のような場合には、相続税評価額ではなく【購入金額で評価しないといけない】可能性があります。

1は、被相続人の資金、及び名義で不動産を取得していたとしても、実際は「相続人の意思」によって購入している場合には、相続税評価額ではなく、購入金額で評価される可能性があります。

このようなことを避けるためには、必ず被相続人本人が「契約書に署名や押印をする」等しましょう。

2は、一時的に形態を変えることによって「不当に相続税を免れている」とみなされ、これも相続税評価額ではなく、購入金額で評価される可能性があります。

ただ、その売却資金を相続税の納税に充当している、といったこと等があれば可能性は低くなります。

このように相続直前での不動産購入には注意が必要といえます。

賃貸用不動産を活用した相続税対策の注意点やコツについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

動画内容

相続税対策の一つに不動産の購入というものがあります。

なぜ不動産の購入が相続税対策になるのかというと、不動産の「相続税評価額」が市場の取引価格よりも低くなるケースが多いからです。

もし現金3,000万円を相続すれば、相続税評価額も3,000万円ですが、もしそのお金で3,000万円の不動産を購入した場合、その相続税評価額は7割から8割ほどに下がることが多いのです。

相続税評価額が低ければ、負担する相続税も下がります。

そして不動産の相続税評価額は、他人に貸すことでさらに安くなります。

したがって相続税対策に最も効果的なのは、賃貸用の不動産を購入することです。

うまくいけば、取引価格の半分ほどの価額で相続できることもあります。

それなら現金をもっておくより、どんどん賃貸用の不動産を買っていけば、お得だと思われるかもしれません。

でも、実態はそうとも言い切れません。

確かに賃貸用の不動産は現金よりも、相続税を安くする効果があります。

しかし、賃貸用の不動産を保有することによって、新たな費用も発生します。

固定資産税や都市計画税といった税金のほか、その不動産を管理するために必要な様々なコストです。

しかも建物は時とともに老朽化します。

老朽化すれば修繕のための費用も上がりますし、建物自体の価値も年数とともに少しずつ下がっていきます。

そこで不動産から得られる家賃収入が重要となってきます。

もともと不動産購入には節税メリットがあるため、家賃収入から得られる利益を追求しすぎる必要はありません。

しかし、少なくとも不動産の価値を維持するためのコストを補える家賃収入は必要となります。

コストばかりがかさむ不動産を相続しても遺族は喜びません。

もし節税メリットを管理コストが上回ってしまったら、その相続税対策はやらない方がよかったということとなります。

採算のとれる相続税対策にするためには、長く借りてくれる相手に採算のとれる家賃で貸し出すことにあります。

長く借りてくれる相手といえば法人です。

たとえば事務所として貸し出せるビルなどを購入すれば、法人と長期の賃貸契約を結びやすくなります。

さらに中途解約をした場合の違約金まで取り付けられれば、空室リスクはかなり軽減できます。

最後に不動産で相続税対策をする上で注意点をお伝えします。

それは、お手持ちの資金を全て不動産に充ててしまわないことです。

もし手持ち資金をすべて建築費用に充て、工事が終わらないうちに相続が発生してしまった場合、ご遺族は相続税を納めるための資金を自分たちで工面しなくてはなりません。

どのような相続税対策でも、遺族が納税することを考えて、ある程度、現金を残しておくことが大切です。