離婚や再婚を繰り返した親の子供は誰の相続人になる?

相続といえば後妻業に目が奪われがちですが、親の再婚や離婚は子供にも相続の影響が出てくる可能性があります。簡単に言えば、離婚や再婚を繰り返した親の子供は、想定していない相続に直面する可能性があります。

相続といえば後妻業に目が奪われがちですが、親の再婚や離婚は子供にも相続の影響が出てくる可能性があります。簡単に言えば、離婚や再婚を繰り返した親の子供は、想定していない相続に直面する可能性があります。

相続の業界では後妻業という言葉が有名です。

これは配偶者は必ず相続人になるという仕組みを利用して、財産目当てで妻に先立たれた資産家の妻になることをいいます。

詳しくは後妻業への対応は一番の相続税対策?に記載しています。

では視点を変えて、離婚や再婚を繰り返した親の子供は相続の際どうなるのか?

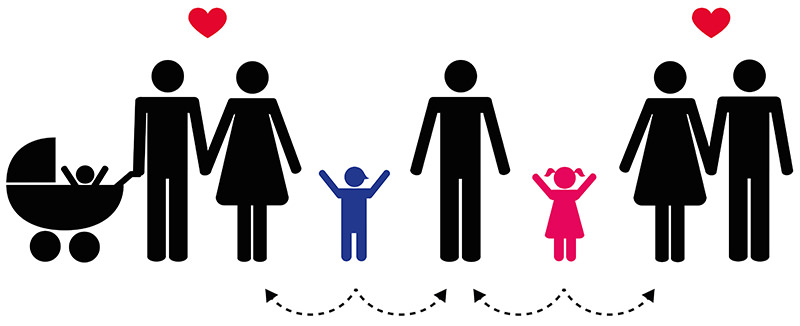

例えば父親が2回変わった場合(母親が2回離婚・2回再婚した場合)、その離婚相手や再婚相手が死亡した場合、子供は相続人になれるのか?

ここでは

として考えてみましょう。

初婚の夫Bが亡くなった場合

まず、Bの実子であるので相続人となります。

もしも産後に婚姻届を出す場合で、Bが子供を認知してくれない場合は?

と疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれませんが、強制認知というものがあり、まず実子であれば認知を避けることはできません。

なので初婚の夫(実の親)が被相続人になった場合は、まず相続人になります。

1回目の再婚相手の夫Cが亡くなった場合

この場合、Cが子供を養子縁組していなければ、相続人にはなれません。

養子縁組していれば相続人となります。

2回目の再婚相手の夫Dが亡くなった場合

こちらもCの場合と同様です。

養子縁組の有無で相続人になる・ならない、が決まります。

ただしDが亡くなった場合、妻であるAは相続人になります。

そして、その妻Aが亡くなった場合、その子供は相続人となります。

なので【D ⇒ A ⇒ 子供】と遺産が相続されます。

後妻業だけに目が奪われがちですが、相続の際、親の再婚や離婚は子供にも影響が出てくる可能性があります。

幼い頃に離婚したため、実親(この場合B)の記憶がまったくない。

実の父親をCと思っており、相続税が発生するような遺産もない。

相続の問題なんて裕福な家庭だけの話で私には関係ない。

そんな風に漠然と思っていた中、Bが亡くなり思わぬ相続をすることに・・

しかしプラスの財産の相続ならまだしも、Bは借金などの負債の方が多かった。

聞きなれない単語のオンパレード。

なんで資産家の子供でもない私が相続に悩まないといけないのか・・

このように全く想定していない相続が問題になるケースもあります。

えっ!私が〇〇さんの相続人になるの?

このようなことが起きないように、たとえ言いづらかったとしても、生前の内に子供に【あなたは〇〇さんの相続人になる】と伝えておくのが賢明と言えます。

離婚や再婚を繰り返した親の子供は誰の相続人になるのか、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

動画内容

相続の業界では後妻業という言葉が有名です。

テレビや映画などで聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

後妻業とは配偶者になれば必ず相続人になれる法律の仕組みを利用して、財産目当てで妻に先立たれた資産家の妻になることをいいます。

でも今回は後妻業の話ではありません。

今回は視点を変えて、もし親が離婚や再婚を繰り返している場合、その子供は相続の際にどうなるのかということを解説したいと思います。

さっそく事例で考えてみましょう。

ある女性が2回離婚して、今3度目の再婚生活を送っているとします。

もし、この女性に初婚の夫との間に生まれたお子さんがいる場合、この子は誰の遺産を相続できるのでしょうか。

ややこしいので、それぞれ呼び方を決めましょう。

まず女性をA、初婚の夫、つまり本当のお父さんをB、女性の1回目の再婚相手をC、2回目の再婚相手をDとします。

まず、初婚の夫Bが亡くなった場合です。

この場合、お子さんは実子ですから必ず相続人になります。

親権がなくても、連絡を取っていなくても関係はありません。

続いて1回目の再婚相手Cが亡くなった場合ですが、母親と離婚した後かどうかにかかわらず、基本的には相続人になれません。

Cとは親子関係にないからです。

ただし、もしCと養子縁組をしていれば相続人になります。

このとき養子縁組の方法にもよりますが、お子さんは実の父親BとCの両方の相続人になります。

またCが母親と離婚したからといって、Cの養子縁組は自動的にはなくならないルールになっています。

最後に今の夫であるDが亡くなった場合ですが、これはCの場合と同様です。

養子縁組をしているかどうかで、相続人になるかならないかが決まります。

結果をまとめますと、たとえ母親の夫であっても、親子関係にない相手の相続人にはなれないということです。

ただ相続の順番によっては、母親の夫の財産を相続できる場合があります。

たとえば今の夫であるDが亡くなった場合、妻であるAは必ず相続人になります。

それによってD名義の不動産をAが相続したとします。

その後にAが亡くなると、今度はAの財産をAの子供たちが相続します。

これによって、もともとはDのものだった不動産を、Dの実の子ではない人物が相続することもあり得るのです。

最後に子供が小さいときに離婚をすると、想定していない相続が発生することがある、というお話をさきほどの事例を使って説明します。

Aの初婚の夫であるBとは、お子さんがかなり小さいときに離婚をしたとします。

そのためお子さんにBの記憶はありません。

父親はAの再婚相手であるCだと思っています。

そのような中、実の父親であるBが亡くなると、子供はまったく覚えていないBの相続人に突然なってしまいます。

Bの財産がプラスの財産ばかりならまだしも、借金などの負債が多かったときは大変です。

相続放棄、限定承認、遺産分割など、予想もしていなかった展開に巻き込まれます。

このようなことが突然降り掛かってきてお子さんが困らないよう、お子さんには、たとえ言いづらかったとしても「あなたはBさんの相続人になる」と伝えておいたほうが賢明と言えます。