借金を受継がなくて済む相続放棄とは?

相続放棄をする方は、相続放棄の手続きをすぐにでも開始しましょう。ただ、本当に相続放棄しても大丈夫ですか?相続放棄をする意味。相続放棄手続き。相続放棄の注意点を記載しています。

相続放棄をする方は、相続放棄の手続きをすぐにでも開始しましょう。ただ、本当に相続放棄しても大丈夫ですか?相続放棄をする意味。相続放棄手続き。相続放棄の注意点を記載しています。

財産といわれると一般的にお金、土地建物などの不動産、さらには自動車や時計、アクセサリー(動産)などをイメージされる方が多いと思います。

このような相続人にとって、プラスの財産を積極財産(=権利)といいます。

しかし、財産の中にはマイナスの財産もあります。

具体的には、借金や生前に被相続人(亡くなった人)が商売などを行っていれば買掛金、マイホームを購入する際に組んだ住宅ローン、さらには被相続人の未払いとなっている税金・医療費・家賃などです。

これらの財産を消極財産(=義務)といいます。

つまり、財産には積極財産と消極財産があり、財産を相続するとは積極財産と消極財産の両方を引き継ぐことを意味します。

もし仮に、亡くなった親に多額の借金があったとしましょう。

その場合、相続人である子がその財産を相続すると、その子自身がその借金を背負うことになります。

ただ、子が親の財産を相続せずに放棄すれば、借金を肩代わりする必要は無くなります。

ただし、借金などの消極財産だけを放棄し、貯金などの積極財産だけを相続するといった都合の良いことはできません。

放棄をした場合には、一切の財産を相続することができなくなるのです。

ただし、積極財産の範囲の中で、消極財産を引き継ぐといった方法もあります。詳しくは、限定承認で相続放棄をしなくても借金の実質的な相続回避ができるに記載しています。

また、みなし相続財産とされる死亡保険金の受取人となっている場合の、その保険金については、放棄をした者であっても受け取ることができます。

相続放棄の手続きをする際の流れについて説明します。

[誰が]

相続放棄をしようとする者

[いつまで]

相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内

[何を]

相続放棄申述書、被相続人の住民票徐票、被相続人及び放棄する者の戸籍謄本(上記の書類は放棄する者が被相続人の配偶者、子である場合の必要書類です。被相続人との関係により若干資料が増える場合もあります。)

[どこに]

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

最後の住所地とは、死亡当時の住所のことであり、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認します。

家庭裁判所に相続放棄の申し立てをした後は、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届きます。

これに必要事項を記入し、再度、家庭裁判所に返送します。

返送後は家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が届きます。

届き次第、相続放棄が完了したことになります。

【補足事項】

相続放棄の手続き(申し立て)は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内とされていますが、3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをしなかったことにつき【相当の理由】があれば、3ヶ月経過後でも相続放棄が認められることもあります。

ただし、あくまでも法律の規定は「3ヶ月以内」となっていますので、くれぐれも期限にはご注意下さい。

また、逆に3ヶ月以内でも相続放棄が認められないケースもあります。

詳しくは、相続放棄が認められない場合は3か月の経過のみではないに記載しています。

相続放棄には主に3つの注意点があります。

それは

の3つです。

相続を放棄した後に、預貯金等の積極財産が見つかっても撤回することはできません。

相続が開始したら被相続人の財産を十分に調査する必要があります。

生前、家族に知らせていない財産があるかもしれません。

十分に財産調査をした後、「積極財産 < 消極財産」となる場合には、相続放棄が有効な手段となります。

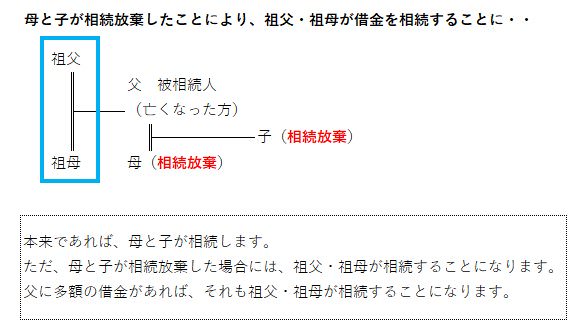

父、母、子、祖父母(被相続人の両親)を例にとり説明します。

今回、父が亡くなり相続が発生したとします。

父(被相続人)には多額の借金があり、預貯金は少額であったため、母(配偶者)と子は相続の放棄をしました。

本来であれば父が亡くなったことによる相続人は、配偶者である母と第1順位の子(直系卑属)ですが、放棄をしたことにより、相続人が第2順位の被相続人の両親である祖父母(直系尊属)に移ります。

もしも母と子が相続放棄をしたことを祖父母が知らなかった場合には、祖父母が借金を相続することになります。

もちろん、祖父母も母と子同様に、相続放棄をすれば借金の返済義務を負うことはありません。

ただし、親族間のトラブルになりかねますので、相続放棄を選択しようとする場合は、あらかじめ家族や親族に報告をしましょう。

相続放棄をすれば、故人の債務を返済する必要がなくなります。

それをこちらから債権者に連絡する必要はありません。

督促などが入った時点で、相続放棄した旨を通告するだけで大丈夫です。

ただ、一次相続で自身は相続放棄していても、被相続人(故人)の配偶者(実親)が単純承認で相続している場合には、二次相続の際に、一次相続で放棄した債務を相続することになります。

相続放棄は人からの放棄です。

この人からの相続は放棄する、ということです。

債務そのものを放棄しているわけではありません。

二次相続でも債務を相続したくない場合は、二次相続時にも相続放棄をおこなう必要があります。

一次相続で相続放棄しているから大丈夫ではありません。

注意しましょう。

相続放棄の注意点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

動画内容

相続財産には預金や有価証券などプラスになる財産もあれば、借金や未払いの医療費・税金などマイナスの財産もあります。

誰でもプラスになる財産しか相続したくありません。

しかし法律では、そのような都合のいいことは認めてくれず、相続するならプラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続することになります。

通常は少しくらいマイナスの財産があっても、預金や有価証券のように換金しやすい財産の方が多ければ問題になることはありません。

これらをマイナス財産の返済に充てればよいからです。

問題はマイナスの財産の方が多い場合です。

もし相続すれば、マイナス財産を自分の財産から返済するほかありません。

そうならないために有効な手続きが「相続放棄」です。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないという手続きをいいます。

もらえる財産は0円になってしまいますが、その代わり借金を負うリスクも0にできます。

相続放棄を行うには、相続が発生してから原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることが必要です。

さて、リスクを避けるための相続放棄ですが注意点が3点あります。

その注意点とは

1.本当にプラスの財産が他にないかということ

2.自分が相続放棄をしたせいで、新たに相続人になってしまう親族がいないかということ

3.被相続人ごとに手続きが必要になること

の3つです。

まず、最も注意してほしいのが、本当にプラスの財産が他にないかということです。

相続放棄を行うと、これを撤回することはできません。

もし財産を調べる余裕がないまま慌てて相続放棄を行ってしまい、後に家族の知らない預金通帳や証券口座内の株式が見つかったりすると大変です。

その時に「やっぱり相続したい」と言っても、もう相続する権利はありません。

こうならないために相続が発生したら、なるべく早い時期に財産の十分な調査を行ってください。

その結果、逆に借金が見つかるケースもありますから、できれば専門家に相談して確実に財産を把握することが重要です。

続いて、自分が相続放棄をしたせいで新たに相続人になってしまう親族がいないかどうか?ということにも注意が必要です。

相続人となる親族には順位があり、相続放棄をすることにより、自分より後の順位の親族に相続権が移ります。

相続放棄は他の相続人や親族に承諾をもらわなくても手続きができますので、そうなると、知らないうちに他の親族に借金を押し付ける結果になってしまいます。

これは大きなトラブルになってしまいます。

従いまして相続放棄をする前に相続権が移る親族を必ず確認すること、そして放棄する場合は、その親族になるべく早く伝えることが大切です。

最後は相続放棄が被相続人ごとに手続きが必要になるということです。

ちょっとわかりにくいので、具体例で説明します。

例えば父親が亡くなり、生前に父が作った知人Aさんからの借金を母と子が半分ずつ相続するとします。

しかし子だけが「お父さんの借金は嫌だ」と言って、1人で相続放棄をしたとします。

すると母が亡くなった時にこの子は、母が相続したAさんからの借金を相続することになってしまうのでしょうか?

答えはYESです。

この場合、子は母からの相続財産であるAさんからの借金を改めて放棄しなければ、Aさんからの借金を結局背負うことになってしまいます。

あくまで相続放棄ができるのは「父からの相続財産」や「母からの相続財産」のように、亡くなった人ごとの財産です。

「Aさんからの借金」のように、特定の財産を放棄したことにはなりません。

従いまして、相続の度に相続放棄をするかどうかの判断が必要になるというわけです。

相続についてのお悩みがございましたら、都心綜合会計事務所にご相談下さい。