10年以内に相続が連続したら相次相続控除の税額控除が使える

父親が亡くなり、すぐに母親が亡くなった場合、短い期間(10年以内)で立て続けに同じ財産に相続税が課税されます。この場合、納税者の負担が大きいということから、10年以内に相続が連続した時は相次相続控除という税額控除が使えます。この税額控除は簡単に言えば、立て続けに生じた相続が短い期間であればあるほど、相続税の税額控除が増えるというものです。

父親が亡くなり、すぐに母親が亡くなった場合、短い期間(10年以内)で立て続けに同じ財産に相続税が課税されます。この場合、納税者の負担が大きいということから、10年以内に相続が連続した時は相次相続控除という税額控除が使えます。この税額控除は簡単に言えば、立て続けに生じた相続が短い期間であればあるほど、相続税の税額控除が増えるというものです。

相続が10年以内に連続して発生した場合は、相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)という特例が使えます。

過去10年以内に被相続人(故人)が別の相続で相続税を納税していた場合、その納税していた相続税額を一定の計算式により、今回の相続税から控除できるというものです。

なぜこのような制度があるのかといいますと、立て続けに短い期間(10年以内)に、同じ財産に相続税が課税されることになります。

例えば父親が他界し、父親の財産であったAという財産を、母親が相続し相続税を払った。

父親が他界してすぐに母親が他界し、母親の財産となったAを子供が相続した。

そして相続税を支払った。

このようにAという財産に立て続けに相続税が課税されるのは、納税者の負担が重いということもあり、税額軽減の措置が講じられています。

この場合、子供の相続の時に母親が支払った相続税が「相次相続控除の対象」となってきます。

なお、以下の条件を満たさないと、この相次相続控除の対象とはなりません。

前回の相続から1年経過しないで次の相続が起きた場合、前の相続税額の「ほぼ全てが控除」できます。

1年経つごとに、前の相続税額を控除できる金額が1割ずつ減っていくような形となります。

なので10年目の場合は、前回の相続税の1割りが控除できるような形になります。

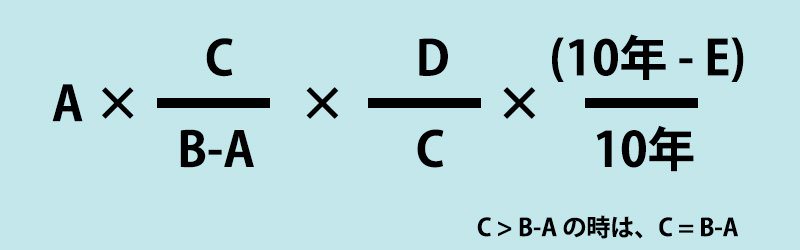

厳密な計算式は以下のようになります。

A×C / (B-A) × D/C × (10-E) / 10

A~Eを父親 → 母親 → 子供に相続した場合で説明しますと、以下のようになります。

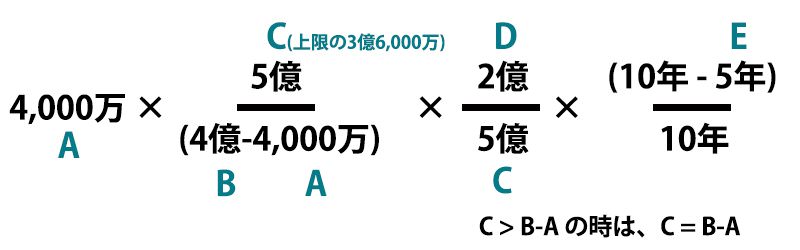

父親 → 母親 → 子供(2名)と(相次相続控除の対象とならない)その他の相続人が相続した場合で、父親の相続から6年以内に母親の相続が発生したとします。

以下の状況のような場合、子供一人あたりの相次相続控除は800万円となります。

いわゆる相次相続控除は二次相続が10年以内に発生したら、あまりにも納税者が可愛そうなので税額控除を認めますよという制度です。

二次相続については「なぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しよう」に詳しく記載しています。

通常、一次相続よりも二次相続の相続税額の方が、配偶者控除が使えないなどの理由により高くなりやすいです。

10年以内の二次相続の場合には相次相続控除が使えますが、相続税対策は二次相続まで考えて行いましょう。

包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされています。

(包括受遺者についての詳しい内容は「包括遺贈」に記載しています。)

そうなると包括受遺者にも相次相続控除の適用があるとも考えられますが、現状においては、相続人でないため適用されないことになっています。

相次相続控除について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。