借地権の相続税評価方法は更地の金額に借地権割合を乗じて行う

借地権とは第三者から土地を借りて、その上に自分の建物を建てる権利のことです。評価方法としては、更地の金額に借地権割合を乗じて算出します。

借地権とは第三者から土地を借りて、その上に自分の建物を建てる権利のことです。評価方法としては、更地の金額に借地権割合を乗じて算出します。

借地権とは、簡単に言うと第三者から土地を借りて、その上に建物を建てる権利のことを言います。

建物は自分のものだが、土地は他人のものということです。

ちなみに借りる人の事を借地権者、貸す側の地主さんを借地権設定者や底地人と言ったりします。

そして、この借地権は相続税の課税対象になります。

ただ、青空駐車場のような構築物の所有や資材置場を目的とするものについては借地権に含まれません。

(厳密にいうと民法上の借地権に該当しますが、借地借家法に基づく借地権が相続税及び贈与税の課税対象になり、それには該当しません。)

構築物の所有を目的とする賃貸借は、建物の所有を目的とする借地権と区別して、賃借権や地上権の内容に応じて評価します。

このように借地権以外にも土地の上に存する権利には、

など、様々なものがあります。

そして相続税及び贈与税の課税対象になる借地権とは、厳密に表現すると、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいい、具体的には

の2種類の借地権が該当します。

普通借地権は借地借家法により、借地権者に対して

がなされています。

そして通常、普通借地権の設定の際に権利金の授受があり、建物の譲渡に伴う借地権の有償での譲渡も可能であることから、財産価値を有していると言えます。

(ちなみに借地権の売却には地主の承諾が必要ですが、相続することについては、地主の承諾は必要ありません。)

ただ、建物の所有が目的の賃借権でも、一時的な使用のためと認められる場合には、普通借地権には該当しません。

借地権の相続税評価は以下の計算式になります。

【その宅地の自用地としての価額(更地としての価額) × 借地権割合】

例えば更地としての評価額が2億円で、借地権割合が80%の土地の場合の借地権の評価額は1億6千万円(2億円 × 80%)です。

借地権割合は、借地権価額の割合がおよそ同一と認められる地域ごとに国税局長が定めているものです。

ちなみに、地価が高く商業地ほど借地権割合は高くなります。

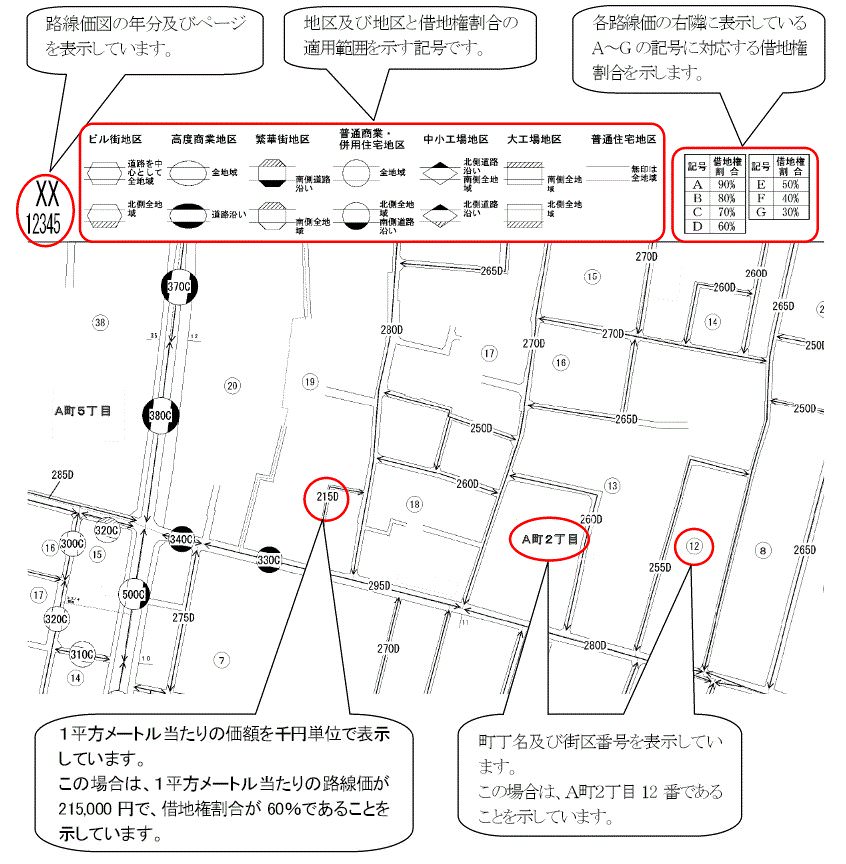

この借地権割合は路線価図や倍率表などにA~Gのアルファベットで表示されています。

そして、借地権割合と記号の関係は以下のようになります。

215Dと表示されていたら、路線価は1㎡あたり215,000円で借地権割合は60%という意味です。

なお、以下のような場合には、普通借地権の取引慣行がない地域として借地権を評価しません。

借地権と相続の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

動画内容

まずは借地権が何なのか、ということをご説明いたします。

借地権とは土地を借りている人が借りた土地に建物を建てる権利のことです。

つまり、借地権という権利をもっているのは、土地を借りている側になります。

なんで土地を借りているだけで税金がかかるのかというと、これは借地権が借地借家法という法律によって、とても強い権利として守られていることに関係があります。

借りる側には権利の存続期間の保証、契約更新請求権の付与、建物買取請求権の付与といった権利が法律上保護されています。

これによって地主さんから理由なく契約を打ち切られたりすることはなく、一度借りれば契約を更新してその土地にずっと住み続けることができます。

更新ができない定期借地権という別の権利もありますが、今回のお話では省略しています。

このように通常の借地権は「借りる側に有利な権利」ですから、契約をするとき借り手から地主さんに借地権を設定する対価として、賃料とは別に権利金という、まとまった金額を支払うことが一般的です。

このことからもわかるように、借地権にはそれだけの経済的な価値があります。

もし借地権を設定した土地に家を建てた方が亡くなったら、相続人は建物と土地に設定された借地権を相続することになります。

そして借地権にも相続税がかかります。

ではどうやって借地権を評価するのかというと、土地の自用地としての価額、つまり更地としての土地の評価額に「借地権割合」をかけて計算します。

たとえば更地としての評価額が2億円で、借地権割合が80%の土地の場合の借地権の評価額は1億6千万円になります。

「借地権割合」は借地権価額の割合が、およそ同一と認められている地域ごとに国税局長が定めているものです。

割合は90%から30%まで、10%刻みでAが90%、Bが80%・・・Gが30%のように7段階で設定をされています。

この割合は路線価と一緒に表示されています。

たとえば路線価の表示が215Dであれば、その土地の路線価は1㎡あたり21万5,000円で借地権割合は60%となります。

ちなみに地価が高い場所や商業地ほど、借地権割合は高くなります。

こうした地域では借りてでも土地を利用する価値があるからです。

なお、借地権を設定するときに権利金を払う取引慣行がない地域では、借地権を設定したとしても評価をしません。

この場合は相続税もかかりません。

また、青空駐車場のような構築物の所有や資材置場を目的として、借りた土地も借地権として評価しません。

これらも厳密にいうと民法上の借地権にあたりますが、借地借家法による借地権ほどの経済的な価値が借り手側にないからです。