遺言で出来ないことは主に6つ

遺言書に記載しても全てその通りになるとは限りません。そもそも遺言で出来ないことがあるからです。

遺言書に記載しても全てその通りになるとは限りません。そもそも遺言で出来ないことがあるからです。

相続に関することなら、何でもかんでも遺言で出来るわけではありません。

遺言にしても無効なものや、遺言で出来ないこともあります。

そして、遺言できないことは主に次の6つとなります。

遺言で身分行為をすることはできません。

例えば遺言書に○○さんと結婚すること、▲▲さんを養子にすること、などと記載しても無効です。

このように遺言で「身分を作り出す」ことはできません。

また逆にAと離婚すること、Bと親子の縁を切ることなどの「身分関係の消滅」を遺言ですることもできません。

ただ、例外で出来ることもあります。

詳しくは下記記事の「遺言書で出来る身分行為など」に記載しています。

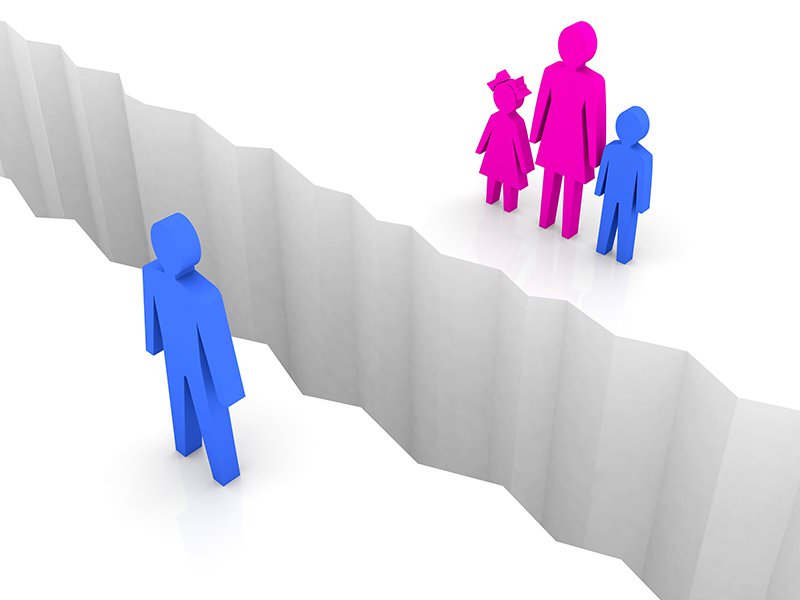

相続人を決めることはできません。

例えば妻は相続人とするが子供は相続人としない、などは遺言で指定できません。

相続人(法定相続人)になるかどうかは法律で定められています。

遺言書に記載されているからといって、絶対にその通り遺産分割しないといけないわけではありません。(ただ遺言通りに遺産分割しても問題はありません。)

遺言書があったとしても「相続人全員の同意」があれば、遺言書通りに遺産分割する必要はありません。

また、遺言書に記載したから(記載されているから)といって、全てその通りにしないといけない、もしくはその通りになるとは限りません。

例えばお骨は○○山に埋めてくれなら可能でも、お骨は宇宙に散布してくれと記載されていた場合はどうでしょうか?

できない方が大半かと思います。

民法では、遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができないと規定しています。

なので一つの遺言書に夫婦が連名で記載しているような遺言は無効となります。

全ての財産を妻へ相続するなどの遺留分に侵害する相続分の指定もできません。

ただ、正確に言いますと指定すること自体は可能です。

しかし、遺留分の侵害額請求をされた場合、無効になる可能性が高いです。

遺留分についての詳しい内容は「遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係は」にて、詳しく記載しています。

葬儀や香典の指定も遺言で出来ません。

正確には遺言で指定をしても無効です。

例えば葬式は仏式で、葬儀主宰者は長男にすること、香典などは全て辞退すること、お骨は○○山に埋めてくれなどの指定です。

身分関係に関することでも、以下は例外で出来ます。

また、被相続人の生前中に虐待などをしていた相続人に対して、遺言書で相続人から廃除するなどの「意思表示は可能」です。

そして、廃除が家庭裁判所で認められれば、その人は相続人でなくなります。

遺言で相続人の指定はできませんが、相続人から除くという意思表示はできます。

遺言書に記載しても無効なものや不可能なことを6つ、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。